Pubblicato il 24/11/2011

STORIE DI “LEONI” E DA LEONI –

FRANCO SLATAPERIN LUOGO DI COCCODRILLI …

FALZES 2001

Il 24 ottobre di questo 2009, un signore si presenta a casa di Remigio Rossi*, a Monfalcone, lo saluta e incomincia a fargli particolari domande sul suo periodo di El Alamein, stando all’ingresso, sull’uscio di casa.

( Ndr: Il Leone Remigio Rossi è mancato nel luglio 2011 )

Rossi che era un po’ costipato, non voleva prendere freddo e per essere riparato lo fa accomodare alla buona, in cucina.

Questo signore incomincia a chiedergli se lui è il puntatore, goniometrista del 4° plotone della Compagnia autonoma mortai da 81, comandata dal Cap.no Passamonti. Gli chiede tante cose, tra le quali, se si ricorda del suo comandante di plotone.

Rossi, ricordava certamente il suo tenente, anche se da quel giorno erano passati 67 anni. Era proprio il 24 ottobre quando sono stati fatti prigionieri, il 25 sono stati divisi uno lo portarono da una parte e l’altro da qualche altra. Ricordava, il comandante, come persona coraggiosa, umana, un camerata. Aveva fatto ricerche a suo tempo e da qualcuno aveva capito, non ricorda in quale circostanza, che ormai era morto. Ricordava che il tenente era persona temeraria che non si scomponeva dei tiri che arrivavano alla loro postazione da tutte le parti. L’ufficiale, mai si era premurato di proteggersi, di cercare un riparo per la sua incolumità. Il giovane Rossi ammirava il tenente anche se, più di qualche volta, aveva avuto a che dire su certi ordini e/o osservazioni fattegli a torto o a ragione. Tanto che una volta, in una situazione molto particolare il caporale e il tenente si affrontarono con le pistole in pugno, comunque senza conseguenze. Episodio che dimostra la loro determinazione, la loro personalità, la loro testardaggine, il loro carattere.

Remigio, pensando che questo signore poteva essere un suo commilitone della compagnia e, per quanto si scervellasse, non riusciva a individuarlo a trovarlo nella memoria. Insomma, il personaggio lo teneva in apprensione, tardava a qualificarsi; Rossi era curioso, voleva conoscere meglio chi era quello che gli stava di fonte. Ad un certo punto non ne poteva più e di botto gli chiede: – Ma, tu che sei così ben informato sul mio trascorso di El Alamein, chi sei? … Chi Sei? …Dimmi che se? …- Questi gli risponde: -Sono Franco Slataper di Trieste, il tuo vecchio tenente, allora il tuo comandante di plotone.

Rossi incominciò a trasecolare, a non capir più niente… Così pure vedeva l’emozione sulla faccia del vecchio tenente … Poi, commossi si abbracciarono.

La notte del 24 ottobre, erano passati proprio 67 anni dal momento che si erano separati, Rossi non ha chiuso occhio. Pensando a quei momenti come quando erano rimasti senza munizioni e Remigio con un “blitz” le aveva recuperate dagli inglesi che le avevano abbandonate, lasciate li perché incalzati dai folgorini.

A Remigio gli sono venuti in mente tanti di quei episodi che ormai non ricordava più, come quando è stato ricoverato, con la forza, per una intercolite “micidiale” ma lui appena ha potuto è scappato per rientrare al reparto.

Insomma tanti di quei avvenimenti raccontati dal tenente, Rossi non li ricordava più ma, la memoria così sollecitata, gli ha fatto affiorare momenti, uomini e situazioni che ormai si erano assopiti e correvano il rischio di passare nel dimenticatoio.

La storia non finisce qui perché i due si sono promessi di incontrarsi nuovamente a Trieste, magari con l’amico Emilio Camozzi.

Il Comm. Dott. Franco Slataper che adesso è, per un periodo in trentino, manderà un promemoria dell’incontro per poterlo magari pubblicare si Folgore: una parte da trarre da un suo scritto “In luogo di coccodrilli …”

Remigio Rossi che è attaccatissimo all’Associazione (iscritto alla Sezione di Gorizia, prima di Monfalcone, dal 1947) si è subito si è informato se il camerata è iscritto e appreso che non lo è, lo ha sollecitato a farlo.Questo il biglietto da visita lasciato a Remigio dal:

Comm. Dott. Franco Slataper

Vai Murat, 16

34123 TRIESTEFranco Slataper

Via Ried, 11

39030 FALZES( Bz)

Tel. 0434 528512Caro Rossi,

mi scuso se mi faccio vivo tanti giorni dopo il nostro incontro.

Dovevamo però venire per alcuni giorni in montagna (a Falzes, in Val Pusteria), dove abbiamo un piccolo punto di riferimento ed il soggiorno si è prolungato più del previsto e non sappiamo tuttora quando torneremo a Trieste. Ho quindi pensato che per non dico colmare ma attutire 67 anni di silenzio potevo darti qualche notizia se non della mia intera vita almeno di alcuni segmenti, prima fra tutti quello che culmina con la notte tra il 23 ed 24 ottobre 1942 a el Alamein (Vedi, “In luogo di coccodrillo …”, pg. 34 e segg.). Noterai che dell’episodio due parti sono state invertite ma ciò non toglie nulla alla fedeltà del rapporto. Le altre sono storie varie che alcuni hanno trovato anche divertenti, tutte però onestamente raccontate, con il distacco che l’età e le passate esperienze inesorabilmente

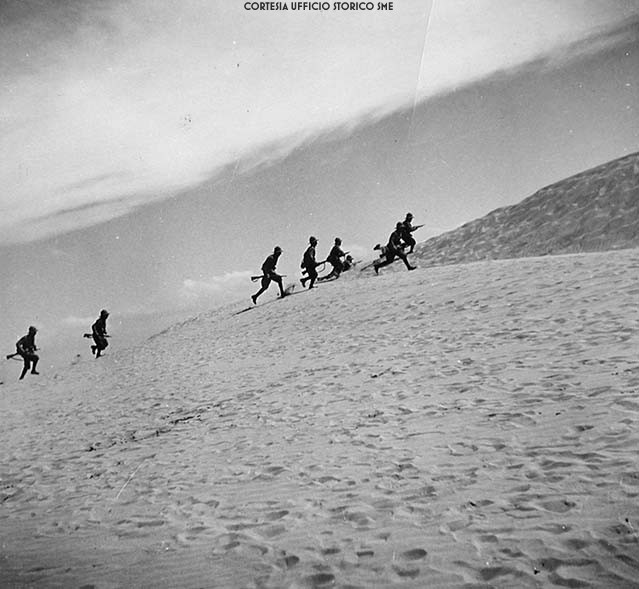

Non ti nascondo che ritrovare dopo tanti anni un camerata della guerra mi ha causato una notevole emozione. Era d’altronde la prima volta che succedeva. Fa rivivere lo spirito di quegli anni, il disinvolto ardore della gioventù, lo spettacolo e direi quasi anche l’odore delle divise, delle armi, del deserto. Sono tornato una volta a Alamein nel 1954 ma la visita si è limitata al sacrario sulla costa. Credo che nell’interno dove eravamo noi non si fidino in molti di andare. Io comunque non mi fiderei: le mine sono sempre attive.

Non ho avuto mai nessun contatto con associazioni e reduci paracadutisti né ho partecipato a raduni di sorta. Penso che siamo comunque rimasti in pochi. Mi sembra che un paio d’anni fa a Trieste della Folgore eravamo cinque o sei. Nel mio caso è in parte dovuto al fatto che sono ricascato nel corpo di provenienza e quindi nell’Associazione Nazionale Alpini. Ne avremo ad ogni modo occasione di parlare.

Per ora ti saluto e ti rinvio ad un altro incontro, spero tra non molto.

Con viva cordialità.Franco Slataper

Falzes, 28 novembre 2009

IN LUOGO DI COCCODRILLI …

E’ improbabile che nel mio caso si ricorra, quando sarà il momento, a coccodrilli. Troppo insignificante, direi irrilevante, la persona. Tuttavia, per quei pochissimi a cui la persona importava, le notizie a disposizione non sono abbondanti. Mi sforzerò dunque di raccogliere ricordo, impressioni, sensazioni di fatti della mia vita, per la curiosità di coloro ai quali può interessare.Sono nato a Trieste, in Via Zovenzoni, nelle prime ore del mattino del 20 giugno 1920. Mia madre (Almira Bernardino) mi ha dichiarato di non ricordare esattamente a che ora, il che m’ha impedito di farmi fare a Zurigo da un astrologo o, forse meglio, da uno che si piccava di astrologia, un quadro del mio passato, presente e futuro, con tutti i riferimenti ad astri, costellazioni e simili. Gli occorreva l’ora precisa della nascita. Non è stata probabilmente una gran perdita, ma a quel tempo la cosa mi aveva un po’ seccato. Ad ogni modo, in via Zovenzoni, a due passi dal Giardin Pubblico. A quei tempi si nasceva ancora in casa e quella era la casa di nonna Edvige Rascovich Bernardino e di zia Bruna. I Bernardino (nonno Ruggero) venivano dal Friuli orientale (S. Giovanni al Natisone), i Rascovich erano originari delle Bocche di Cattaro (Perasto). Ospite temporaneo della casa era anche mio padre, fresco sposo di mia madre. Mio padre si chiamava Guido Slataper. Il cognome Slataper, con l’accento sulla prima a, non ha mai creato difficoltà di pronuncia ai miei concittadini ed ai miei conterranei. Agli altri italiani faceva un po’ l’effetto di uno scioglilingua. Per semplificarlo, i soldati usavano chiamare papà “shrapnel”.

I francesi pronunciavano Slataper inevitabilmente con l’accento sulla e finale, i tedeschi quasi sempre, con l’accento sulla seconda a. Gli americani, una volta eruditi sulla sillabazione, lo pronunciavano correttamente, salvo strascicare la r finale. Del resto, la numerosa tribù degli Slataper che popola il Texas e la Louisiana, discendente da un Feliciano, zio del nonno, non ha avuto mai problemi col cognome, che conserva con la grafia e pronuncia originarie. In letteratura, il nome Slataper viene di solito reso con “Pennadoro”, da zlato=oro e pero=penna. Tuttavia, lo Slovar slovenskega knjižnega jezika (dizionario della lingua letteraria slovena) registra anche un aggettivo “zlatopér” definito come “dal piumaggio biondo/oro”. Quasi quasi mi sorriderebbe di più esser individuato, anziché da una penna, dal piumino felpato e morbido, color oro pallido, di un Labrador retriever. Il cognome Slataper ha dato ad ogni modo occasione a diversi critico letterari, che si sono occupati dell’opera di Scipio Slataper, di attribuire a mio nonno, grande patriota italiano, se mai ve ne fu uno, la dubbia qualifica di “slavo”, quando non addirittura di slovacco. Passi per quest’ultima qualifica, facilmente riconducibile alla confusione tra slavo, sloveno e slovacco, confusione abbastanza spiegabile in letterati italiani, di solito perfettamente ignoranti di ciò che esiste ad oriente del Piave. Ma la prima asserzione trascura il fatto che gli slataper erano italiani, vivi e operanti a Trieste, con lo stesso cognome e grafia, (quest’ultima tradisce, se mai, una traslitterazione di mano tedesca), di lingua italiana, con nomi propri italiani e mogli italiane, almeno dalla metà del 1700. Vi fu, ad ogni modo, anche uno Slataper Luca, definito “italus” nel catalogo generale della Società di Gesù, che nacque a Gorizia nel 1667 e morì a Fiume nel 1745, dopo una vita trascorsa tra lunghe permanenze a Trieste, Fiume, Gorizia, Judenburg, la Grecia, ecc.

La mia opinione è piuttosto semplice: verso la metà del 1600 qualche “Pennadoro” scese dall’Alto Isonzo (Tolmino?) verso Gorizia e Trieste, ci si trovò bene, si ripulì il nome e vi rimase. Non vi è comunque nulla di negativo nell’essere di origine slava, anzi, purché non si stravolga il concetto, definendo mio zio Scipio, come mi è avvenuto di leggere, “il grande scrittore sloveno di lingua italiana”. Gli Slataper, inoltre, erano dei tipi alpini, bruni e tracagnotti. La figura slanciata ed i capelli biondo-oro di mio padre e di mio zio provengono da mia nonna Sandrinelli, di famiglia veneta di origine bergamasca.

Torniamo ora in via Zovenzoni, dove rimasi poco, forse un paio d’anni. Ne ricordo solo la cucina, che mi pareva immensa. Mi hanno battezzato in Sant’Antonio nuovo. Il certificato di battesimo è ancora in latino. Padrini erano mio zio materno, Lorenzo Bernardino e Fidelia Frühbauer, cugina di mia madre. Da via Zovenzoni siamo ben presto traslocati in via Chiozza (poi Crispi) 67 e ci sono rimasto fino ai 18 anni. L’appartamento di via Crispi faceva parte dell’alloggio di zia Linda Sandrinelli, vedova del podestà di Trieste (sotto l’Austria, il primo cittadino di Trieste si chiamava podestà e non sindaco) e sorella di nonna Gina, mia nonna paterna, Sanndrinelli anch’essa. L’alloggio consisteva del secondo e terzo piano della casa di via Crispi. I piani erano collegati all’interno da una scaletta a chiocciola, di ferro massiccio. Il piano superiore conteneva le camere da letto, quello inferiore lo studio, la sala da pranzo, il salone da ricevimento, la cucina, ecc. ed era collegato mediante un ponte ad un piccolo giardino, molto ben curato, che aveva anche una porta su scala Mainati.

Zia Linda era rimasta vedova ed aveva affittato all’amato nipote Guido (mio padre) per la sua giovane famiglia il terzo piano, ripiegando sul secondo, che per lei, sola con una domestica, era più che sufficiente. La domestica era Virginia, slovena di Tolmino, che rimase con lei per un buon ventennio, fino al giorno del ritorno dell’Italia a Trieste, quando definì la bandiera italiana, che mia zia si affettò ad esporre, “… quela vecia straza” e fu sbattuta fuori in tronco. Probabilmente esprimeva più un giudizio sulle condizioni della bandiera che un’opinione politica ma la vecchia dama non era incline in campo patriottico a disquisizioni interpretative. L’appartamento includeva, tra l’altro, un salone sontuoso, con grande pianoforte a coda, nonché l’arpa. Zia Linda suonava ambedue in modo molto distinto. L’appartamento al terzo piano di via Crispi era ampio e pieno di luce. Verso nord e verso ovest la vista spaziava sulla collina di Scorcola, sul mare e sulla pianura friulana. Col bel tempo si vedevano tutte le Dolomiti d’oltre Piave. In basso si disegnavano i tetti della città Teresiana e la mode della sinagoga. Proprio di fronte alla casa vi era una villa molto dignitosa, con alcuni splendidi alberi, a sinistra un basso edificio con spiazzo verde, laboratorio d’uno scultore ed a destra una villetta fiorita e discreta.

Via Crispi era allora una via tranquilla, che si animava la mattina prima delle otto, quando da scala Mainati si scaricava una fiumana di ragazzi che da San Luigi andavano a scuola e le domeniche sera di primavera ed estate, quando dal Boschetto passavano cantando comitive allegre di vino e di giovinezza. I canti si spegnevano all’altezza dell’ingresso del loggione del teatro Rossetti. Si entrava nell’edificio n. 67 per un portone imponente, che si apriva mediante una chiave ancora più imponente, che mi veniva consegnata solennemente la sera, quando uscivo. Si arrivava al terzo piano per una scala piuttosto erta, di gradini di pietra resi più morbidi da un tappeto ed affiancati da una balaustra di metalli con un corrimano coperto di velluto rosso. Sui pianerottoli venivano sistemate piante verdi pretenziose ed ingombranti. L’appartamento era piuttosto grande, anche se non molto razionale. Fu poi modificato e di quel vecchio ricordo solo una stanza bislunga nella parte posteriore. Vi era una stufa di maiolica, incorporata nel muro, in cui finì, bruciato a mia insaputa, il mio amato cane di stoppa, Bobi. Non ricordo molto di quei primi anni di via Crispi. So che un certo momento fummo dislocati, Giuliano ed io, (perché nel frattempo era nato Giambo) nella camera d’angolo che dà su via Crispi. Vi erano solo un grosso armadio ed un certo numero di cuscini. Alla porta del salotto fu applicata una grata di legno, appesa con ganci agli stipiti.

Potevamo giocare a volontà ma non uscire. La vita in quei primi anni era tranquilla. Scendevamo spesso da zia Linda, per la scaletta a chiocciola, di cui ancora ricordo la liscia robustezza, nel salotto che dava su scala Mainati, dove la vecchia dama sbrigava il suo “corriere”, riempiendo di una calligrafia minuta ma chiarissima, ad inchiostro viola, innumerevoli cartoline postali. Ammiravo moltissimo i diamantini che portava alle dita. Andavamo sovente anche da nonna Vige, al numero 53 della stessa via. L’appartamento comprendeva un giardino più grande di quello di zia Linda, con alberi veri, su cui si poteva arrampicare. Talvolta andavamo al Giardin Pubblico ad ammirare le pantigane che traversavano nuotando il laghetto e dove la mularia si rivolgeva ai vigili urbani, cortesi, imponenti e onnipresenti, chiamandoli “siora guardia”.

D’estate passavamo molti mesi a Rosazzo, una proprietà del defunto podestà, villa con casa colonica, stalla, vigne e campi, di fronte all’Abbazia. A mezzogiorno le campane suonavano a distesa ed il sole batteva forte e luminoso.A quanto pare di sole avevo bisogno e mia madre mi poneva nudo sull’erba al sole, separato dalla casa e dall’ombra da un viale di ghiaietta dura e tagliente, che avrebbe dovuto impedirmi di rifugiarmi al fresco. Sennonché imparai ben presto a superare le ghiaie ed allora fui legato ad un albero con una corda al piede e costretto a subire tutto il sole ritenuto necessario. I contadini guardavano in silenzio e mi compiangevano di nascosto. Ma a Rosazzo c’erano anche le vacche (la famosa Bise, di color grigio/bruno/nero), i maiali, le galline ed i contadini, che parlavano furlan, ed il fogolâr su cui la Sesa la sera mestolava la polenta, gli alberi da frutta, Toni che andava a caccia col cane Bobi e squartava poi le lepri appese al pergolato, i campi di granoturco, la fontana di Noax, dove andavamo a prendere l’acqua potabile, le donne col buinz ed io con due cesti portafiaschi (un buoni venti minuti di strada) e tante altre cose notevoli. Nella fontana di Noax per un pelo non mi annegai una sera d’estate, scivolando da un lato dei ferri e riemergendo stupefatto dall’altro, tra le donne coi secchi e rame in testa che gridavano allarmate. D’estate c’erano anche squisiti fichi bianchi e poi in settembre cominciava a maturare l’uva.

Sull’alto della salita della tesa troneggiava una quercia maestosa, su cui mi arrampicavo saltando su un ramo sporgente e dalla quale cascai, subito dopo dalla guerra e dalla prigionia, causandomi una commozione celebrale ed una paresi destra che mi procurò diversi inconvenienti negli anni successivi e che mi impedisce tuttora di fischiare e di sputare come ero uso da ragazzo. Anche questa è però una delle tante altre storie che non fan parte delle cronache dell’epoca. Una bella vita nel complesso, a Rosazzo. Dicono che a tre anni capivo e parlavo il friulano, che poi ho del tutto dimenticato. Mi son rimaste però, nel retro della memoria, delle care assonanze. La voce del “pai”, per esempio, che narrava, in un misto di friulano e di veneto, le vicende della sua vita, con la storia di quel suo paesano, tanto, tanto bravo che aveva rubato agli austriaci ai tempi di Caporetto un tre o quattro cavalli. Tanto, tanto bravo. “Dopo i lo ga fusilà, ma che bravo che el iera!”. E con fare sacrale affettava la sera con lo spago la polenta appena rovesciata dalla caldaia sul tagliere. Dopo le vendemmie tornavamo a Trieste.

A sei anni andai a scuola e frequentai per tre anni la scuola elementare di via Giotto, col maestro Adamic, il quale aveva un naso imponente. Dei compagni ricordo Schuster, che ora si chiama Calzolai ed è professore universitario in pensione. Andavamo a scuola a piedi, scendendo per via Crispi, la salita del Politeama e l’Acquedotto e tornavamo per la stessa via.Non so cosa abbia imparato a scuola ma devo esser stato uno scolaro senza infamia e senza lode. Certamente vi imparai il triestino. I miei genitori, infatti, pur parlando sempre triestino tra loro, si rivolgevano ai figli in italiano e così facevano con noi tutti i parenti adulti. Analogamente, a scuola, gli insegnanti ci parlavano in italiano, ma tra loro, e specialmente tra noi alunni e con i bidelli ed il personale amministrativo, l’unico mezzo di comunicazione era il dialetto. I pochi compagni di classe che non lo conoscevano, o non si adeguavano prontamente, venivano inesorabilmente emarginati. Lo appresi talmente bene e mi restò talmente bene impresso che lo considero tuttora al pari della mia lingua materna. Decenni dopo, in America ed in Svizzera, mi scappava spesso di tenere i briefings in triestino agli impiegati dell’ufficio, con scarsa felicità di alcuni tra loro. Nell’estate del (credo) 1926 accompagnai mamma in montagna e trascorremmo una ventina di giorni a Sappada, all’albergo (salvo errore) Cavallino, in borgata Granvilla. L’albergo aveva una terrazza sulla strada, che era a fondo naturale. Molte case erano ancora di legno, in attesa, si usava dire, che le bruciassero per incassare l’assicurazione. Le signore passeggiavano ogni dopopranzo instancabilmente sulla strada vecchia ed io dovevo aggregarmi.

Quell’anno c’era a Sappada anche la Pina Marin con figli, che ogni tanto andavamo a trovare. Una volta la trovammo tutta sconvolta perché Falco aveva lasciato cadere i calzoni nel buco del cesso, costruito, come si usava, all’esterno della casa, con un sedile in legno. In terza elementare, mamma decise che dovevo imparare a suonare uno strumento, come si addiceva ai figli delle famiglie per bene. Forse era anche intenzione di una signora Saba (nessun rapporto col poeta), i cui figli suonavano uno il violino e l’altro il piano. Così andavo due volte alla settimana in via Battisti a lezione di piano e la maestra naturalmente diceva che ero molto dotato.

Il corso fu però preso e definitivamente interrotto perché l’anno seguente ci trasferimmo a Roma, in un appartamento al secondo piano di uno stabile di via Percalli, ai Parioli. Era una casa massiccia di color giallino, con pretese di signorilità. I locali erano molto ampi e mamma e papà li arredarono, secondo lo stile degli anni trenta, con imitazioni rinascimentali che ci seguirono poi nuovamente a Trieste e fan parte dei miei ricordi dell’adolescenza. La sala da pranzo a Trieste in via Crispi risale ancora a quegli acquisti. L’arredamento precedente comprendeva due enormi quadri di famiglia, niente affatto male, finiti, per quanto ne so, al museo Rivoltella, ma mai visti esposti al pubblico. Via Percalli segnava allora il confine tra la zona urbana ed i pascoli della campagna romana. Sotto le finestre del lato nord e sotto il poggiolo della cucina pascolavano le pecore, sorvegliate da enormi cagnoni bianchi che da principio ci impressionarono molto. Un giorno però ci decidemmo di prenderli a sassate: se la diedero a gambe e non ci badammo più. I pascoli si stendevano fino all’Acqua Acetosa ed al viale Parioli, intersecati però dalle strade, che erano già state tutte costruite e che sono sempre le stesse, anche se ora sono sovraccariche di macchine e circondate da casamenti enormi e straboccanti (a Roma li chiamano palazzi).

In questi prati giocavamo il pomeriggio, spingendoci talvolta fino a piazza del Popolo. Per ordinarci di rientrare mamma stendeva un lenzuolo bianco alla finestra della cucina, segno che erano passate le tre. Di solito non ci badavamo. Sul monte Parioli avevamo delle tane tra i rovi (il paradiso terrestre) ed un’altra tana sotto del tram che da via Bertoloni scende verso largo Flaminio. Eravamo una banda bene affiliata che ben presto dominò la zona. Ricordo che all’inizio una ganga di bulletti di periferia ci fece opposizione. Stavamo discutendo quando Giambo, senza dire una parola, alzò con ambo le mani un grosso sasso e lo abbassò a braccia tese sulla testa di uno dei più esagitati. Si squagliarono in un lampo e non ci dettero più noia. Il mondo era per noi largo e vuoto: giocavamo a calcio in via Mercalli e Giambo, che era portiere, si stendeva spesso pancia all’aria nel bel mezzo della porta sul centro della strada. Andavamo a scuola in via Tevere, marciando all’andata e al ritorno per belle via larghe e soleggiate. Il traffico era quasi inesistente. Gli scolari portavano un grembiule blu, col nome ricamato sul petto e l’indicazione della classe sul braccio. Esiste una mia fotografia dell’epoca: oltre al grembiule ed al ghigno di circostanza quel che colpisce sono i capelli, alti ricciuti, impenetrabili, come quelli di un guerriero abissino. la scuola era molto per bene. Nella mia classe c’era un ragazzone biondo-rosso, nipote dell’eroe della guerra libica cui era intitolata la scuola e, presumo, padre o parente di una, diciamo signora, dal medesimo nome che faceva notizia nelle cronache mondane degli anni sessanta. Tutti lo riverivano.

Il maestro si chiamava Panetta ed era orgoglioso di avere come alunno il figlio d’una medaglia d’oro. Rimase costernato il giorno in cui, per qualche giustificato motivo che non ricordo, sbattei malamente contro il cancello di ferro istoriato del portone principale un grosso terrone, che strillò come un maiale scuoiato. All’uscita dalla scuola c’era un venditore di castagnaccio, dolce che non mi ha mai commosso, ed uno che offriva olive verdi in acqua salata, squisite. Il maestro Panetto era anche centurione della milizia ed al lui facevan capo i balilla moschettieri della scuola, di cui io facevo orgogliosamente parte. Marciavamo la domenica mattina per via Tevere e via Po fino a villa Borghese e poi, dopo un po’, tornavamo. Non ricordo che la nostra attività sia andata al di là di questa mite coreografia. Anzi no, una volta facemmo una gita a monte Cavo e per l’occasione ci fecero comprare uno zaino, al prezzo di quindici lire. Papà era spaventato dal costo e mi fece capire che non potevamo permetterci simili grandiosità. La vita a Roma era piacevole e noi ragazzi eravamo bene ambientati. C’erano certo anche i lati negativi: mia madre ci trascinava spesso a visitare monumenti. Con la guida rossa del Touring in mano, batteva sistematicamente fori, chiese e musei, imponendomi rapporti scritti e, mi sembra, schizzi esplicativi. Non ho mai più visitato una città con la guida in mano. Per me Roma finiva a piazza Fiume: poco più in là c’era un ottima gelateria e sulla via del ritorno, in via Salaria, una cartoleria dove comperavo i libri di Salgari. Alla fine della quinta, feci il relativo esame e poi, con solennità, al Tasso, ginnasio-liceo molto quotato, l’esame di ammissione al ginnasio, con ottimi voti.

Poi tornammo a Trieste, nell’appartamento di via Crispi, che era stato ristrutturato esattamente com’è ora. Giambo ed io abitavamo nella camera centrale, con due grandi letti appaiati e due tavolinetti pieghevoli davanti alle finestre. Dal mio sgabello vedevo il tetto della casa di fronte. Così, nel 1930 incominciò un periodo storicamente definibile e classificabile, che è rimasto ben impresso nella mia memoria. Andavo a scuola in Acquedotto, al liceo ginnasio F. Petrarca, uno dei due della città ed il meno quotato. I professori erano in genere buoni, alcuni ottimi, qualcuno scadente, nessuno pessimo. Il tono della scuola era anch’esso buono e l’atmosfera serena. I miei compagni erano rappresentativi della Trieste d’allora, con un condimento di tre/quattro ebrei, un greco, due sloveni, uno scozzese, due triestini di lingua tedesca ma perfettamente trilingue (triestino, tedesco, italiano) tra i ragazzi, due o tre ebree tra le ragazze. Tuttavia, non legai in modo particolare con nessuno di loro, in parte per la mia natura, in parte perché trascorsi i tre primi anni in una parallela, i due anni del ginnasio superiore in un’altra, ed infine il liceo ancora in un’altra. La terza ginnasio guardavo però con intensità Adriana, che poi in quarta accompagnai per qualche tempo a casa. Il liceo rimase parziale, perché nel secondo anno decisi di saltare la terza e sgobbai tutto l’inverno per far simultaneamente il programma dell’anno, il programma della terza e la ripetizione del programma della prima. Uno sforzo che non farei per tutto l’oro del mondo. Ad ogni modo, i compagni di classe erano ragazzi simpatici, di cui ricordo spesso le facce.

Per esempio quella di Paolo Fonda, intelligente e pronta alla risata. Aveva un fratello, Piero, un anno avanti, con il viso pieno di brufoletti ed un altro fratello più giovane, Sergio. Morti in guerra, tutti e tre, i primi due in Russia ed il terzo a Trieste nel 1945. Altre facce invece sono proprio quelle che mi capita di rivedere talvolta per le strade di Trieste ed appartengono in genere a quelli che non mi riconoscono.

La mia giornata incominciava alle 7. Per colazione cacao e pane e burro e marmellata. La scuola incominciava alle 8 e durava fino alle 12, più spesso alle 13. Raramente abbiamo avuto lezioni al pomeriggio, di solito solo l’ora di ginnastica. Pranzo alle 13 e minuti. Dopo liberi fino alle 15: correvamo in bicicletta per via Crispi fino alla Rotonda del Boschetto, qualche volta fino al Cacciatore, oppure andavamo a piedi al Boschetto e giocavamo tra le querce ed i pini. Il Boschetto era allora un bel bosco serio. Tra le attività extrascolastiche, importanti erano le lezioni di francese, che presi regolarmente per sei anni da un insegnante la quale donna con la parrucca (Mlle. Bertal), molto brava e sistematica, la quale m’inculcò tutta la serie delle grammatiche Larousse in modo tale che tuttora rimangon nella mia mente come quello che, con molta proprietà, si usa definire in tedesco uno “schlafender Wortschatz” (patrimonio lessicale dormiente). Talvolta, infatti, mi tornano d’un tratto alla memoria come meduse bianche che balzano alla superficie del mare. In prima liceo presi anche lezioni di tedesco da una signora ebrea molto gentile, che è finita nei forni, come tanti ebrei poveri e senza relazioni.In ginnasio avevo già fatto tedesco, prima con la Spagnol, morta poi, a quanto mi hanno detto, in qualche Lager, e indi con Gius, personaggio privo di profilo. Probabilmente più importanti per il mio fisico di quel che io allora supponessi furono le lezioni di ginnastica dal prof. Apollonio, che integravano le troppo modeste gesticolazioni a scuola, sotto la guida ritmata del bastone dell’insegnante di ginnastica, prof. Busato. Al prof. Busato piaceva accarezzare i bambini lisci e biondi. Meno successo ebbe la scherma, che mia madre voleva che imparassi. Ci andavo mal volentieri, sia per mia scarsa attitudine che per l’atteggiamento sprezzante del maestro, che mi faceva chiaramente capire che insegnare scherma a un disgraziato come me era una pura perdita di tempo. Smisi dopo poco. Poco futuro ebbe anche il canottaggio. Era molto pesante alzarsi alle cinque e mezza, per essere al Rowing prima delle sette. Poi ci si mise di mezzo la studiata straordinaria della seconda liceo, di cui ho parlato più sopra.

Le materie scolastiche non costituirono comunque mai un vero problema. Vero è amche che dovevamo passare tutto il pomeriggio a tavolino, dalle tre in poi, e che solo il rumore delle chiavi di papà che apriva la porta di entrata, segnava verso le 8 il momento di liberazione e della lettura del Corriere della Sera, in attesa della cena. E’ anche vero che in quelle ore pomeridiane ho letto molti libri non certo scolastici, facendoli volare sui vicini scaffali quando qualche rumore faceva prevedere un’irruzione della madre. Nel complesso, tuttavia, ho sempre coscienziosamente studiato, soffermandomi forse più sulle materie gradite e sorvolando su quelle antipatiche. Tra queste figuarava prima di tutte la matematica, che non ho mai capito come si possa studiare.In matematica ho avuto in seconda ginnasio l’unico esame di riparazione di profitto (l’altro è stato in ginnastica, perché non andavo alle adunate dei balilla), il che mi fa pensare che ai nostri insegnanti di matematica non si insegnasse, né si insegni tuttora, come insegnare. Quando ebbi un insegnante come si deve, me la cavai piuttosto brillantemente. Non avevo problemi in italiano, mentre ho incontrato in liceo delle difficoltà in latino a causa di paurosi vuoti nelle conoscenze grammaticali (14-15 anni, età dei primi innamoramenti) ed analoghe ma non così serie in greco (non vi era la versione scritta dall’italiano al greco). Brillavo in storia dell’arte ed ero assai distinto in storia, un po’ meno in filosofia e spazzavo il mercato in geografia. Le scienze naturali m’han mai specialmente interessato. Degli inseganti del liceo, ricordo con rispetto Brosenbach, che ad alcuni forse verrà in mente quando nelle osterie della bassa via Crispi, a cavallo di una botte, declamava lirici greci, con rispetto anche Rossi Sabbatici, che la storia la sapeva (la filosofia un po’ meno), con un sorriso Macek, che avrebbe dovuto farci il programmane di scienze naturali, con un po’ di compianto Negri, che aveva evidentemente i suoi problemi famigliari, con considerazione Rutter, che in una singola ora alla settimana cercava di fare capire qualcosa di storia dell’arte ad una banda di selvaggi irridenti. Degli inseganti di matematica ho già parlato: la De Petris aveva le più brutte gambe di donna mai viste sulle coste dell’Adriatico (veniva da Cherso) e Bartoli puzzava sempre di sigaro toscano.

C’era poi don Marega, o come diavolo si chiamava, che avrebbe dovuto insegnarci religione e che io salutavo con un sonoro “Sia lodato Carlo Marx”.

I mesi di scuola, da ottobre a giugno, non risultano distinti nei miei ricordo. Si assomigliano troppo. Ci fu sì qualche episodio saliente, come quando per celebrare il felice superamento dell’esame della terza ginnasio (1933) papà mi portò in aereo a Zara. Partimmo in idrovolante dalla radice del molo Audace, ammarammo a Lussino (la chiglia dell’idrovolante batteva col pazzi sonori sulle onde) ed arrivammo da signori a Zara, che era un gioiello di città veneta, splendida ed amichevole. Magnifico bagno a Punta Amica, con un pranzo di triglie che saltavano vive nell’olio bollente. Un altro episodio fuori dall’ordinario un mese nell’estate del ’36, quando fummo invitati in Toscana, nella villa I Busini dei signori Nicolodi. Nicolodi era un trentino, cieco di guerra, che aveva il dono di trasformare in oro tutto quel che toccava. Aveva comprato una villa sopra La Rufina, nel comune, credo, di Pontassieve, con una dozzina o ventina di case coloniche. La villa era un tipico edificio toscano rettangolare, con due cortili interni, ampi piazzali, un grande spazio verde davanti, con vista sulla Sieve. L’edificio e gli interni erano sontuosi. A tavola serviva un cameriere siciliano in guanti bianchi ed un naso cosparsi di enormi ed orrendi punti neri. La padrona di casa era anch’essa siciliana. Presenziava all’imbandigione un monsignore con scarpe nere lucidissime e fibbie d’argento, che dottamente discettava sui gusti dei buoni vini da messa. A parte le cerimonie dei pasti, io mi ci trovai bene. Scorrazzavo sulle colline retrostanti (una volta arrivai fino a Vallombrosa), facevo bagno nella Sieve, andavo spesso a Firenze, che visitai coscienziosamente, mi recai a Siena a vedere il Palio.I primi giorni c’era anche una ragazza valdese di nome Elda, bionda come il miele, che cantava con voce dolcissima canzoni romantiche. Negli stessi giorni scoppiò anche la guerra di Spagna.

Ad ogni modo, direi che le vacanze hanno costituito dei periodi gloriosi. Se prendo un anno tipico, normale, incominciavamo a fine giugno coi bagni al Savoia, cui seguiva un periodo di spiaggia a Grado. Abitavamo un due camere dal Signor Augusto, il quale, ahimé, possedeva anche un giardino, che per anni ho dovuto descrivere nei compiti di casa, ma senza successo. Li avrò rifatti dozzine di volte. In spiaggia andavamo disciplinatamente la mattina e ne ripartivamo, sempre disciplinatamente, a mezzogiorno, proprio quando arrivava la banda Marin, figli di vecchi amici di famiglia. Loro salpavano col pattino a pescar caperozzoli e noi marciavamo verso casa. Lo stesso avveniva il pomeriggio: noi eravamo lì da presto e loro arrivavano alle sei e oltre, quando i bagnini ripiegavano le tende e spazzavano la spiaggia. Ma loro eran figli o ospiti dei direttore dell’azienda bagni e degli orari della spiaggia se ne infischiavano. Al calar della sera sguazzavano rumorosamente in acqua mentre noi vestiti e calzati rientravamo per i viali della città balneare. Da Grado tornavamo a Trieste.

Mamma lavorava due giorni a riempire tre o forse più bauli e partivamo per la montagna. Montagna nei miei ricordi di ragazzo significa Cima Sappada ma, a dire il vero, c’eran stati alcuni precedenti. Dopo quel primo esperimento a Sappada, credo nel ’26, vi fu un soggiorno a Frassenè, sopra Agordo, di cui ricordo assai poco. Poi a Valgrande, dove avevamo in affitto una casetta che esiste ancora, abbandonata. Il posto è identico e puzza sempre di prete per via di una colonia estiva che solo negli ultimi due o tre anni è stata un poco ripulita. Incominciai ad andare in gita. Una volta al rifugio Sala, ancora esistente anche se adesso è chiuso e sostituito dal rifugio Berti. Ma il nome che più m’è rimasto impresso, forse perché non ci sono mai arrivato, e quello del Col Rosson, una quota ad oriente del Col Quaternà.La passeggiata abituale era però a Parola e l’attività principale consisteva nella raccolta di funghi. L’andata a Cima Sappada nei primi tempi aveva un carattere epico: in treno fino a Udine, coincidenza per Carnia, coincidenza per Villa Santina, coincidenza col trenino per Comeglians, corriera per Forni Avoltri e finalmente corriera per Sappada. Successivamente le cose si sono un po’ semplificate, finché negli ultimi anni ci si arrivava con un servizio diretto di corriere Trieste-Dobbiaco (credo). L’autista era grasso e si chiamava Mario e le signore lo oberavano di pacchi, pacchetti, lettere e incarichi. Aveva un sorriso per tutte. Ad ogni modo, a Cima Sappada alloggiavamo sempre dai Pachner, della cui casa binaca sul pendio affittavamo il lato sinistro guardando. Al primo piano c’era la cucina e la sala da pranzo e soggiorno al secondo piano due camere da letto. Il lato destro, di struttura uguale, era occupato dai signori Devescovi, dal prof. Pepi, dalla signora Giordana e dalle figlie Mau e Anna. Spesso ci veniva anche la cugina Nice. A Cima ho trascorso sei estati indimenticabili. Difficile è raccontare tutto. Molto spesso era con noi il cugino Scipio. Qualche volta capitava anche Falco Marin. Poi c’eran le ragazze. Alcune le ho menzionate: spesso presenti anche Mariolina Appolonio e sua cugina Elsa (?) ed i due Fogazzaro, che dovevo ritrovare un dieci anni dopo in India, all’ala 5 del campo 25. A Sappada battevamo i boschi circostanti per funghi (porcini e galletti). Mamma ci dava una stanga di cioccolato nocciolato per ogni chilo netto, netto anche della barba dei porcini!).

Di solito la presa si aggirava sui due/tre chili, ma una volta epica la fregammo, tornando a casa con 19 chili di roba. Veniva da una plaga sotto le gallerie, nei cui pressi han fatto ora una discarica di rifiuti. Giocavamo a calcio in un campetto vicino all’albergo alle Alpi, facevamo il bagno nel Piave, costruivamo capanne di frasche nel bosco dietro la casa ed un anno edificammo tutto un villaggio (Francopoli), di cui ero presidente, ma che finì male, perché nel corso dei lavori ammazzammo una vipera e le madri proibirono alle ragazze di venire nel bosco. Costruimmo un bastione di sassi, che tuttora esiste e negli ultimi anni ci dedicammo intensamente al sassismo (ora di chiama bouldering) su un masso, sul quale tracciammo una dozzina di vie, che non sarei certamente in grado di ripetere. Lavorammo con aquiloni, tagliammo ed incidemmo innumerevoli bastoni, giocammo ore interminabili a bocce, calpestammo instancabilmente l’erba dei prati e fondammo l’associazione COPS (contro oppressori pachner secondi) in odio ad una babazza, dal cognome eguale a quello dei nostri padroni di casa, che ci tormentava con le sue pretese.

Ma soprattutto camminammo, camminammo per monti e per valli, alle malghe, ai rifugi, ai laghi d’Olbe, su tutte o quasi le cime attorno Sappada, spingendoci spesso fino al Coglians, giorno dopo giorno, per tutti i boschi, prati pascoli, brughiere, torrenti ed anfratti della vallata. I vecchi ci ricordano ancora, quei ragazzi coi berrettini dalmati e con la faccia impunita. Non avevamo rapporti con gli indigeni, salvo qualche rara volta in cui i padroni Pachner ci consentirono di aiutarli a rastrellare il fieno. Il figlio Giuseppe era già grande ed andava in Punteria ad imparare il mestiere di sarto, le figlie Maria e Barbara aiutavano i lavori domestici e solo il piccolo Pierin era qualche volta disponibile per giochi davanti alla casa. Le nostre gite avevano però dei punti fissi. Uno era malga Caseravecchia, vicino alla quale c’era una famosa plaga di funghi.

Facevamo a gara per abbassare il tempo di percorrenza, fino a riuscire una volta a raggiungerla in 50 minuti. E’ un tempo che sa molto di corsa in montagna. L’altro obiettivo preferito eran i laghi d’Olbe, sul più grande dei quali costruimmo una zattera e nel quale ci arrischiammo qualche volta a fare il bagno. Gelo. Una cerimonia particolare era costituita dalla gita sul Peralba: partenza la sera, arrivo al rifugio Calvi a notte fonda, partenza nel cuor della notte ed arrivo in cima in tempo per salutare il sole nascente. La prima volta che ci andammo, però, non trovammo la strada e passammo la notte appollaiati su certe roccette sgradevoli. Avevo otto anni e Giuliano sei. Il giorno dopo scendemmo dal Passo dell’Oregone in Val Visdende fino a Cima Canale e mai una valle mi è sembrata tanto lunga. Al termine però ci mettemmo a giocare a bocce.

A Cima Sappada imparai ad andare in montagna, il che non significa solo avere un piede sicuro, ma anche possedere un buon senso del terreno, saper intuire itinerari, raccogliere tante variegate nozioni che aiutano a cavarsela nelle più svariate circostanze. In tanti han cercato di rispondere alla domanda “Perché vai in montagna?”. Non tenterò neppure di abbozzare una risposta.Posso solo dire che in montagna mi trovo bene e che in montagna sono di solito più felice che altrove. Feci anche i primo esperimenti di roccia, modesti ma entusiasmanti. Dimenticavo di dire che verso la metà degli anni trenta frequentai a due o tre riprese la scuola di rocca di Val Rosandra. Noi marmaglia eravamo affidati a istruttori non di spicco ed ammiravamo gente come Comici e Prato solo da lontano ma era un ambiente simpatico, retto con mano sicura da Stefanelli e tutto quel poco che so di roccia lo ho imparato lì. Non ho invece mai imparato a giocare decentemente a lavre, diporto abituale degli istruttori e dei loro ammiratori. Andando in montagna sviluppai un fisico robusto, che in parte compensava la mia mancanza di coordinamento e di agilità.

Tra gli altri sport, ho ricordato il pietoso episodio della scherma. Me la cavai meglio con lo sci. Mi portarono la prima volta a Tarvisio nel mitico inverno polare del ’29, quando la mattina in camera (albergo Schnableger) si doveva rompere il ghiaccio nella brocca per potersi lavare, cosa che non credo di aver fatto. Incominciai a sciare e continuai fino, credo, al ’35, migliorando gradualmente ma sempre col vecchio stile alpino, tanto campetto e tanto spazzaneve. Andavamo col treno bianco: partenza alle 5 da Trieste ed arrivo a Tarvisio verso le 9. Ci fermavamo di solito a Valbruna. Per le vacanze di Natale siamo stati a Sappada, Valbruna, Corsara, fino alle ultime, a Cortina, dove scendevo trionfalmente da Pocol accompagnando la Loredana. Ricordo anche numerose salite sul Monte Lussari, con catastrofiche discese per la Florianca, molte escursioni sul fondovalle di Valbruna, alcune mattinate a Postumia, nella dolina Räuberkommando (oggi Ravbarkomanda), su un castello di neve gelata e con una bora tagliente, una gita in Selva di Tarnova, dove a Lazna ci fu presentato come tè una ignobile bevanda nerastra.

L’episodio più divertente fu forse la volta che il treno bianco non partì a causa di ingenti nevicate, quando trasformammo il tram di Opcina in “tram bianco”, andando a far finta di sciare nella dolina di Percedol. Partecipai anche, sebbene poco brillantemente, ad un campionato di sci dell’opera nazionale balilla ad Asiago. Per il resto, nuotavo, a rana o a mezzanave ed ero piuttosto resistente e sicuro. Andavo molto il bicicletta e le andate a Rosazzo in bici entrarono a far parte della tradizione.

Ed infine lunghe camminate a Trieste. Non ricordo di aver mai preso il tram se non per andare a Barcola (il 6 metteva in linea d’estate seconde vetture aperte, senza pareti laterali, molto fresche e balneari) od al bagno Savoia. Anche allo stadio andavo a piedi e tornavo via Servola, la torre del Lloyd e le rive.

Il lettore osserverà che in tutta questa enumerazione di attività ho usato molto spesso il plurale. Sì, perché se è vero che non ho mai ingranato molto coi compagni di scuola, ho avuto degli amici con cui mi son ritrovato e con i quali ho passato gran parte delle ore libere di quegli anni. Il primo e più importante era Giuliano, detto Giumbo, dal nome dell’elefante omonimo, personaggio di un libro per bambini (“Giumbo, il piccolo elefante, era tristo, era un birbante”), fratello che aveva due anni e quattro mesi meno di me. Era tutto meno che un tristo od un birbante, anzi era veramente buono ed affettuoso, ossequiente alle leggi ed alle consuetudini. Direi che era molto migliore di me sotto tanti aspetti: non solo capiva senza difficoltà la matematica, ma visitava i parenti, rispettava i grandi, non infieriva sui piccoli, aveva principi saldi e fermi e si faceva rispettare. Era un ragazzo molto robusto, che sapeva quel che voleva e come ottenerlo, sempre col rispetto dell’ordine costituito e delle buone maniere. Abbiamo sempre vissuto assieme, mangiato assieme, dormito assieme, anche in modo vivace, come quando una volta a Roma gli sbattei la testa su uno spigolo del muro facendogli una ferita la cui cicatrice era visibile ancora anni dopo ed i genitori ci trovarono piangenti ed abbracciati quando tornarono a casa la sera tardi.Abbiamo giocato molto coi soldatini di piombo, combattute molte battaglie navali seduti ai nostri due tavolini di studio, raccontato storie interminabili la sera a letto, guardato il mondo più o meno con gli stessi occhi. Dopo la matura si iscrisse al Politecnico di Milano, mi seguì mesi dopo alla scuola allievi ufficiali alpini di Bassano, fu assegnato al 5° btg Tirano e cadde ad Arnautowo, poche km a oriente di Nikolajewka, il 26 gennaio 1943 all’età di venti anni e tre mesi. Medaglia d’oro. Avevo ed ho tuttora una sorella, Maria Luisa, comunemente chiamata Marisa ed ne ho avuto un’altra, Donatella, nata nel ’38 e morta di cancro nel ’57. E’ una storia molto triste. Papà ne rimase segnato per il resto della vita.

L’altro grande compagno della mia adolescenza fu mio cugino Scipio. Aveva quattro anni e mezzo più di me, ma si comportava come un piccolo padre ed era curioso come i genitori, non solo i miei ma anche quelli degli altri ragazzi, gli affidassero senza alcun pensiero i figli.Non avevamo molte occasioni di vederci in città, tranne per i miei pellegrinaggi a casa sua per ripetizioni di matematica, ma in compenso eravamo insieme per lunghi periodi d’estate, quando Scipio veniva da noi a Cima Sappada ed un po’ anche a Rosazzo. Con lui abbiamo fatto innumerevoli gite e due memorabili soggiorni in tenda, il primo a passo Sella nell’estate del ’37 ed il secondo sotto passo Falzarego nell’estate del ’38. C’era stato anche un primo esperimento anni prima, sotto il Peralba. Scipio era un ragazzo modello: studiava molto, leggeva libri difficili, si fabbricava le radio galena da solo, faceva innumerevoli sport, aveva partecipato ai littoriali, andava splendidamente in montagna (era sempre lui il nostro capo cordata), sciava assai bene, era amato dalle madri e stimato dai padri, s’era digerito il Politecnico come una minestra d’orzo (l’ultimo anno l’aveva fatto a Roma perché voleva lavorare con Fermi). Mancava forse di comunicazione. Non ricordo d’aver mai avuto con Scipio un dialogo, non dico intimo, ma neppure personale. Giovava forse la differenza d’età. E’ scomparso in Russia, ufficiale del 3° artiglieria alpina, divisione Julia. Medaglia d’oro anche lui. Avevo, anzi ho tuttora, un altro cugino, Giorgio, che abitava al primo piano della casa di via Crispi e che non vedo da decenni.

Anche con Giorgio abbiamo giocato, soprattutto nelle sere d’inverno, coi pupantei, che erano dei bambolotto di plastica, che maneggiavamo attribuendo loro qualità superiori ed inventando storie interminabili. Giorgio aveva un cugino, Fabio, che abitava a Zara, dotato di molta fantasia e di una notevole propensione per i fatti della vita (fumo, donne, alcool, letteratura), ed un padre, zio Gastone di cui ho un ottimo e grato ricordo. Zio Gastone era cacciatore ed al lui dovevamo innumerevoli contorni e lepri in paiz ed a cui io devo molte bellissime gite in Carso, al seguito dei cacciatori. Coronale e Duttogliano erano i loro capisaldi. Il cane era prima Tell, un cagnone color giallo che non valeva niente, e poi la Liu, una bracca bruna, assai capace, che tornava domenica sera stracca morta dalla caccia, si buttava senza mangiare nel canile e ne usciva si e no martedì. Ho anche una cugina, Livia, che è stata qualche volta con noi da piccola e che ho poi perso di vista. Nessun altro parte giovane. Tra gli amici vorrei però menzionare in modo speciale Gigi Forti. Ci siamo incontrati a Cima Sappada, abbiamo fatto molte gite assieme, eravamo poi assieme alla scuola di roccia in Val Rosandra ma, soprattutto, negli ultimi anni del liceo andavamo ogni domenica a vedere la partita allo stadio ed al cine sabato sera. E’ stato Gigi ad introdurmi alle bellezze del Weyers Flottenbuch, su cui discutevamo per ore.

A dire il vero non so proprio di cosa altro parlassimo per pomeriggi interi, certo è che andavamo perfettamente d’accordo e così siamo rimasti finché le circostanze ci hanno diviso: lui, avanti di un anno, è andato a studiare a Genova, io a Roma. Poi è venuta la guerra. Nel ’41 mi mandò una cartolina “Vorrei essere con voi”. Lui comunque ci rimase, ebreo ucciso dai tedeschi nel ’44, mentre cercava di far saltare un ponte. Un altro amico era Fulvio Ziliotto, pacioccone, anzi grasso, tormentato dalla madre, ebrea ed adorante, di cui ricordo ancora i gridi di richiamo che echeggiavano per tutta Sappada: “Fulvietiii!”. Il momento decisivo della gita per Fulvio era quando ci si fermava per mangiare. Non esitava all’osteria di Val Rosandra di ordinarsi una frittata di dodici uova. Anche lui è morto durante la guerra, ammazzato a Milano in circostanze non chiare. I genitori, alla notizia, si uccisero. Ci sono state poi diverse altre conoscenze, più o meno casuali, ma che non posso definire amici.

Un momento importante della mia adolescenza è costituito dalla guerra d’Abissinia, primo perché ci andò anche papà, secondo perché si inseriva trionfalmente in una passione per le colonie e la vita coloniale che avevo coltivato, Dio sa per quale ragione, negli anni precedenti. In ginnasio ero anche risultato primo in un compito di natura coloniale. Ricordo ancora come incominciava: “Quando penso a quelle sciagurate parole, scatolone di sabbia, …”. Insomma, la cosa mi interessava profondamente e, sotto sotto, mi proponevo di diventare funzionario coloniale, di far parte cioè del corpo dei funzionari del ministero delle colonie, popolarmente definiti “marina svizzera”.La campagna d’Africa venne anche in un momento psicologico decisivo, quando, tra i quindici ed i sedici anni, si incomincia a guardare le ragazze e si pensa al futuro. Ed io pensavo tanto al futuro che la vita al liceo mi divenne talmente pesante da sobbarcarmi, come già detto, al lavoro improbo di saltare la terza. Papà andò dunque in Africa, con la divisione Tevere. Passò poi ad un raggruppamento arabo-somalo e si fece la campagna dell’Ogaden, guadagnandosi ancora un nastrino. Rientrò poi alla Tevere, al comando del btg. arditi, combattendo la guerriglia sulla ferrovia Addis Abeba – Diredaua. Al rientro della divisione in Italia, molti dei suoi ufficiali rimasero in Africa e caddero quasi tutti nel ’41 nell’ultima difesa di Gondar. Oggi non se ne parla, ma la campagna d’Abissinia costituisce un momento lirico nella nostra storia nazionale: mai il paese fu più compatto, unito, affratellato. Vista con gli occhi del 2000 era certo un’impresa fuori tempo, ma i fatti sono fatti ed io li ho vissuti: eravamo tutti fieri d’essere italiani e decisi ad andare sino in fondo.

Già, papà. Un personaggio molto importante della mia vita. Papà era fondamentalmente un uomo buono e retto, dalle idee e decisioni chiare. Era scappato da Trieste nel ’15, a diciassette anni, senza finire il liceo, per arruolarsi in Italia. Aveva incominciato con operazioni di soccorso per il terremoto di Avezzano, aveva partecipato ai primi combattimento sul Carso, era stato ferito al ginocchio sul Calvario davanti a Gorizia, in un episodio di pattuglia nel quale era morto suo fratello Scipio. Si guadagnò in quella occasione una medaglia d’argento (papà diceva che le medaglie d’argento del 1915 valgono più d’un ordine militare di Savoia degli anni dopo), aveva trascorso tutto il ’16 sul fronte di Gorizia, si era preso una seconda medaglia d’argento a Salcano e nel maggio del ’17 aveva conquistato, con la compagnia di cui era rimasto unico ufficiale, la cima del Monte Santo. I rincalzi non arrivarono (il btg. che doveva salire dalla Sella di Dol non riuscì neppure ad uscire dalla trincea a causa del fuoco di sbarramento dell’artiglieria austriaca) e fu fatto prigioniero. Come irredento avrebbe dovuto venir impiccato, ma non fu riconosciuto, o non vollero riconoscerlo, e nella confusione dell’ottobre del ’18 se ne uscì dal campo e si avviò verso casa. Raggiunse Marburg (oggi Maribor), dove austriaci e jugoslavi si sparavano sulle due rive della Drava mentre i treni continuavano a circolare sui ponti tra le sparatorie, ed arrivò a Sesana, dove al comando di tappa austriaco gli offersero gentilmente caffé e gli chiesero chi fosse e dove andasse. “Sono un prigioniero di guerra italiano e torno a casa, a Trieste”. “E come mai non l’hanno impiccato?”.

Alzati con una certa velocità i tacchi, raggiunse casa sua, in via Fabio Severo, riabbracciò la famiglia, salutò il fratello Gastone, reduce da cinque anni di servizio nell’esercito austriaco, con un del tutto usuale in famiglia “Porco …., come sei magro”. Rientrò nell’esercito, passò effettivo per merito di guerra, ricevette la medaglia d’oro per l’azione di Monte Santo, fece un po’ di guarnigione a S. Pietro del Carso e poi fu dislocato a Torino, dove avrebbe dovuto contrastare gli scioperi allora di moda. Non trovò la cosa di suo gusto e diede le dimissioni. Trovò un’occupazione come direttore dell’ufficio di Trieste dell’opera mutilati ed invalidi di guerra. Mon doveva essere un impiego sontuosamente retribuito e non mi ricordo infatti che nuotassimo nell’oro. Credo si desse da fare anche con altre attività, non tutte riuscite. Un certo momento, per esempio, promosse e pubblicò un “annuario degli italiani all’estero”. Se avessi potuto utilizzare allora la mia successiva conoscenza dei nostri servizi consolari e delle camere di commercio italiane all’estero glielo avrei nettamente sconsigliato. Mise su anche una rivendita tabacchi, che nei primi tempi andò piuttosto bene e dove mi rintanavo per leggere gratis tutti i giornali stesi sul banco. Si occupò di politica, in ambito locale, sempre mantenendo fede agli ideali di libertà e di unità spirituale degli italiani della Venezia Giulia ma che di libertà e dignità dei suoi conterranei slavi (rimasti alquanto perplessi, immagino, nel venir definiti alloglotti).

Non aderì al fascismo come movimento, ottenne poi la tessera del partito come tanti altri per poter continuare a lavorare e gliela ritirarono successivamente, per uno di quelli che giudico giochetti locali di potere. Seppi solo molti anni dopo del memoriale del 1930 della presidenza della Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati per un’attenuazione della pressione politica nella regione, opera di equilibrio e di saggia moderazione e giustizia, che costò ai protagonisti la estromissione dal partito ed un quinquennale spietato ostracismo. Andò poi in Africa. Riebbe la tessera ed ottenne l’agenzia dell’AGIP per le province di Trieste, Pola e Zara. Poté infine respirare economicamente. Nell’ultima guerra si fece nuovamente richiamare, passò mesi in qualche grosso comando, si fece l’Albania e fu rimpatriato nel marzo ’41, invecchiato di dieci anni e stravolto per quel che aveva visto delle condizioni spirituali e materiali dei nostri comandi e del nostro esercito. Nel ’42 tentò di farsi arruolare nei paracadutisti, ma non fu fatto idoneo a causa della vecchia mutilazione al ginocchio. Nel luglio ’43 fu nominato commissario prefettizio del comune di Trieste, ma dette subito le dimissioni quando Badoglio fece assassinare Ettore Muti. Nel triste periodo del dopoguerra, quando Trieste era sottoposta al governo militare alleato ed oggetto di complicati avvilenti intrighi diplomatici, tentò di rinsaldare lo spirito degli ex combattenti di tutte le guerre, di ristabilirne la concordia e di indirizzarne l’azione verso il raggiungimento della città alla madrepatria, nel superamento di odii settari e di faide di partito. Le sue dichiarazioni programmatiche, fatte il 26 luglio 1948 alla assemblea della Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati esprimono meglio di qualsiasi commento le sue idee riguardo alla guerra perduta ed al dilemma fascismo-antifascismo.

Esse diedero luogo a polemiche acerbe e sono sempre dolorosamente attuali, perché, a distanza di oltre cinquant’anni, incominciano appena ora a venire faticosamente ma unanimemente accettate.

Di tutte queste vicende, delle sue medaglie, delle due promozioni per merito di guerra, non ne parlò mai a casa con noi. Tutta la sua vita è stata plasmata dagli avvenimenti della giovinezza, dalla guerra insomma. Era fondamentalmente un italiano di Trieste, di impronta profondamente nazional-liberale. Provava un acuto ed ingiustificato senso di inferiorità per non averi finito gli studi, aveva un assurdo rispetto della carta stampata e probabilmente, anche se non me lo ha mai detto, mi avrebbe visto volentieri scrittore o giornalista. Mi commuove ripensare al suo orgoglio quando, appena entrato all’ICE, redassi un opuscoletto sul Pakistan, che fu poi anche pubblicato, naturalmente senza nome. Si sentiva di agire nell’ombra letteraria del suo grande fratello, ma, a parte la politica, che lo interessò sempre molto, le sue passioni andavano in altre direzioni. Adorava i fiori, la campagna, i conversari con gli amici. Di questi ultimi ne aveva molti, quasi tutti della Compagnia Volontari, con cui si ritrovava la sera alla trattoria Tamburini in via Battisti o coi quali faceva scorribande gastronomiche in Istria, ma anche altri, seminati per l’Italia. Una volta, nel ’26, andammo a trovare uno, in Abruzzo. Faceva il notaio e la clientela, in gran parte contadina, lo pagava in natura: formaggi, salami, prosciutti, polli, anche pecore e porci. Mai mangiato tanto. Conobbi li le pezzelle. Le facevano con uno stampo di ferro quadrettato, avente al centro il monogramma della famiglia. Trovai, molto tempo dopo, l’ultimo fabbricante di stampi a Cleveland, negli anni sessanta. Diceva di essere rimasto solo e che anche in Italia non ve ne erano più. Tornammo a casa dall’Abruzzo via Roma, dove alloggiammo all’Albergo Nazionale, in piazza Montecitorio.Lo ho visto in televisione giorni fa: è sempre uguale. Tra gli amici di papà, ricordo con particolare piacere Pagnacco, che fu anche padrino di cresima di Giumbo, l’avv. Giulio Camber, il cui figlio Riccardo fu anche mio compagno al ginnasio. Quest’ultimo lo chiamavamo “ist”, perché era piuttosto, diciamo, isterico. Camber padre era un tipo originale. Una sera riaccompagnò mio padre a casa dopo una serata con gli amici e nel congedarsi gli disse: “Scusa Guido. Me sposo doman matina presto, te poderia farme de testimonio?”. Vidi l’ultima volta Camber, maggiore, in Albania, nel maggio del 1941. Dovevano trovarlo morto, poche settimane dopo, un mattino nella sua tenda, con in mano non se un vangelo o un’opera di Kant. Altri amici di papà che ho conosciuto bene: mio zio Renzo, fratello di mamma, Tommasini, Luccardi, Delcroix ed altri, rivedo le facce ma non riesco a formulare il nome. Anche se aveva taluni amici altolocati, papà era rimasto semplice. In letteratura il suo ideale era Dickens e non ha mai superato il quadro sociale, economico, politico, militare della società ottocentesca in cui era nato. Lo hanno talvolta definito “un soldato”, ma era troppo buono e diritto per essere solo quello. La vita è stata in alcuni casi molto crudele con lui, ma gli ha concesso una morte rapida senza agonie. Lo penso con venerazione e con infinito affetto.

La vita in via Crispi era modesta e, diremmo, monotona. Per noi sveglia alle sette (papà si alzava prima), brevi sciacqui, colazione con cacao, pane, burro e marmellata e corsa a scuola. Pranzo poco dopo l’una. Dalle due alle tre corse in bici o al Boschetto. Dalle tre alle otto a tavolino, a studiare e fare i compiti di casa. Alle otto cena. Negli ultimi anni qualche volta eravamo ammessi ad ascoltare commedie alla radio (incidentalmente: era gente che sapeva il mestiere, altro che la tivì di oggi) ma di solito ci ritiravamo per leggere a letto. Cosa mangiavamo: molto riso in brodo, carne lessa e verdure cotte, un’arancia o una mela. Altrimenti frutta di stagione. La sera spesso delle cosiddette creme, di cui assai appariscenti e sgradevoli erano dei groppi mal cotti. Nei giorni di festa trionfava lo strucolo di spinaci ed alle feste comandate i dolci tradizionali: presnitz, putiza, kugluf, titole, fave dolci, mandorlato, ecc. Per le feste grandi, monte bianco. Qualche volta, d’estate, comparivano tavolate di Buchtel. Bevevamo acqua di spina. Papà un po’ di vino. Per merenda a scuola, un panino. In casa veniva assai raramente gente. Talvolta a pranzo zia Linda. Poco frequentemente le zie di Fabio Severo, zia Neri e zia Vanda. La sera, che ricordi, solo per un certo tempo Sergio e Ada Devescovi, con cui i nostri genitori cenavano e giocavano a carte. La cosa è poi finita, ma questa è un’altra storia. La domenica, inevitabilmente, andavamo dai nonni.

Nonna Gina era morta che io avevo sei anni ma nonno Gigi (Luigi jr.) era sempre là, con gli occhiali d’oro e la radio galena. C’erano poi le zie e talvolta comparivano strane figure dalle parti di via Bazzoni, che ancor oggi non so classificare a memoria e per le quali devo ricorrere agli alberi genealogici ed ai documenti del cimitero. Capitava anche raramente anche zia Gigetta ed ancor più raramente Scipio. Più spesso invece zio Gastone ed anche Giorgio. Di solito eran pomeriggi piuttosto noiosi, anche se avvolti da un senso familiare di calore e di appartenenza. Molto vibranti invece le serate d’inverno dedicate alla tombola, guidate dall’interminabile presentazione di zio Gastone. A zia Neri devo anche un’altra esperienza: a parte le sue ripetizioni di latino, greco e tedesco, che dovevo subire (ma che erano anche molto efficaci), portava me, bambinastro del ginnasio inferiore, assieme ai suoi studenti del ginnasio superiore, in gita la domenica in Carso, a spasso per boschi e doline, per finir la giornata in qualche gostilna accogliente. A quei tempi le osterie del Carso eran ancora trattorie e non imitazioni di ristoranti alla moda. A zia Neri devo anche i dolcetti che mi dava a fine lezione ed un certo incoraggiamento inconscio al fumo. Lei fumava continuamente durante le lezioni ed è un fatto che proprio uscendo dalle lezioni di zia Neri abbia incominciato ad acquistare nella rivendita all’angolo Fabio Severo / Mulin a Vento le prime sigarette Sport. Ne comperavo due sciolte, che fumavo scendendo per via S. Francesco, perché meno frequentata. Questo doveva essere verso il 1934-35.

Negli ultimi anni del liceo incominciai ad unirmi alle gite guidate dalla Società Alpina delle Giulie. La prima fu al Plezzo, per l’inaugurazione del rifugio Suppan, in Val Movenza. Alloggiammo all’albergo Ostan e ci svegliammo con una pioggia intensa e persistente, quale solo l’Alto Isonzo può vantare. Il dott. Rusca mi propose di insegnarmi a giocare al biliardo ma per la mia solita timidezza rifiutai. Il dopopranzo, con ombrelli e mantelline, andammo comunque alle cerimonie. In quell’epoca bazzicavamo spesso dalle parti di Plezzo. Rimase epica una gita sul Canin, con il capo Scipio, la Lella (Marin), qualche altro che non ricordo. Partimmo dal rifugio Timeus, raggiungemmo senza problemi la cima, scendemmo sul ghiacciaio per il canalone che si trova tra lo sperone dov’è ora la ferrata e quello dove sale la via delle cenge e, nel crepaccio terminale, facemmo una famosa scivolata, armati com’eravamo solo di un martello di roccia e di una corda di manila di 20 metri. Arrivammo come Dio volle sulla morena, corremmo alla Sella Bila Pec per essere ricevuti dallo scoppio di mine (stavano costruendo il rifugio Gilberti). Con lo scuro filammo a Sella Prevala e tentammo invano sul terreno carsico con l’oscurità di raggiungere Sella Forato. Per farla breve: trascorremmo la notte a Sella Prevala. Per fortuna nelle rovine dei ricoveri di guerra c’era ancora molta legna, coperta però da cartone catramato. La puzza del fumo era insopportabile ed il vento continuava a virare, facendoci ruotare tra i blocchi di cemento. Son tornato ancora da quelle parti, anche prima dell’ultima guerra, ma la prima esperienza è rimasta indimenticabile. Poiché parliamo di montagna, merita menzionare il campo che facemmo a passo Sella nell’estate del 1937 (Scipio, Gigi, Fulvio, io, poi anche la Julia), in due tende, residuo della campagna africana di papà, con tempo splendido e pieno successo: le tre torri del Sella, la via delle Mesules, il Boè, la Marmolada dal Contin e poi giù per il ghiacciaio fino al pian di Fedaia (il lago non c’era ancora) e per il sentier del pan al Pordoi ed al campo, il Cir, il Sassoopiatto dal rifugio Vicenza, per citare le gite principali. La compagnia era allegra, non c’erano nubi oscure all’orizzonte, i viveri erano abbondanti ma non eccessivi ed il fuoco del campo accogliente e ristoratore. Facemmo un altro campo, con modalità analoghe, nell’estate del 1938, sotto passo Falzarego, ma con meno successo: l’estate fu piovosa e nel bel mezzo del campeggio capitò la notizia dei primi provvedimenti contro gli ebrei. La Stimmung era distrutta. Feci comunque la Tofana di Rozes, alcune vie sulle Cinque Torri, l’Averau, scesi con Gigi per la Val Travenanzes fino a Fiames e risalii per l’Alpe di Fanes e Valparola. Alla chiusura del campo, marciai solo soletto, sotto la pioggia, via Misurina fino al rifugio Principe Umberto. Scesi il Val Fiscalina e continuai per passo Montecroce e Santo Stefano, fino a Sappada, dove mi ospitarono i Camber. Indi, sempre a piedi, per la Val Fleons, a Forni ed a Comeglians, dove mi caricai infine su una corriera e poi su un treno per sbarcare a Valbruna.Li gustai il mio primo periodo di gite sistematiche nelle Alpi Giulie occidentali (gruppi del Jof Fuart e del Montasio). Mangiavo alla trattoria Gelbmann. Vi mangiava anche Kugy. Quando era in vena e non preso continui ospiti dalla Germania che, si lagnava, parlavano sempre di politica, si degnava di intrattenersi con noi, mularia, e raccontava qualche episodio della sua vita alpina.

Pero tornare a Trieste, sono poi così arrivato alla matura, dopo un inverno di studio, appoggiato da mamma, che mise a mia disposizione la camera di Marisa e da papà, che pagava le ripetizioni, anzi non le lezioni. Infatti non di ripetizioni si trattava, ma di tutto il programma della terza liceo, ivi compresi i 900 e rotti versi della tragedia greca. Il prof. Mercanti mi disse: “Visto che in grammatica latina e greca sei debole ed è impossibile ora rimediare, devi sapere tutti i tuoi autori dalla a alla z e dalla z alla a.” E così fu fatto. Matematica me la faceva Zavatertanik, che la matematica la sapeva e sapeva anche farla capire, tanto è vero che ci presi un 7, episodio del tutto isolato. Storia, geografia ed economia eran affidate alla sig.na Jacchia, finita anche lei in qualche Lager e di cui ho un ottimo ricordo. Il fratello prof. Jacchia, che avevo conosciuto a Sappada, era stato sansepolcrista ed era morto combattendo coi rossi in Ispana. L’esame andò bene (mi pare con la media del 7). In autunno andai a Roma, all’università, facoltà scienze politiche. Alloggiavo alla casa dello studente e ci stavo proprio bene: camera propria, servizi puliti, libertà di movimento. C’era anche Scipio e diversi triestini e giuliani. Frequentavo zelantemente tutte le lezioni del primo anno, visitavo sistematicamente Roma e dintorni, m’ero iscritto ai corsi allievi ufficiali della milizia universitaria. Credo che in nessun paese al mondo si tenessero corsi militari con tanta irreprensibile leggerezza e superficialità. Era il primo assaggio del quel che dovevo sperimentare dopo. Le sere di libertà andavo con la circolare esterna in un cine dei Prati dove, con una lira e cinquanta, si assisteva a due film, due prossimamente ed un giornale Luce. Mi ritrovavo con un gruppo di studenti, che poi ho continuato a frequentare (Vittoria Pizzarello, Carlo Tricerri, la Franca, la Nina, Manfredi, un loro amico che poi s’è ammazzato in un incidente automobilistico, il Boris, Vittorina e la Baby, qualche altro di cui mi sfugge il nome, ecc.), avevo una ragazza ed anche studiavo. Le lezioni si tenevano tutte in facoltà, tranne i diritti, per i quali si andava al piano di sopra, a giurisprudenza. Statistica era in piazza dell’Esedra. Anche a Roma i professori avevano uno spessore diversi: di valore erano Amoroso, de Stefani, Volpe, l’innominabile G., portatore formidabile di jella (dal ponte del “Principessa Mafalda”, che affondava, gridava straziato “salvate il padre della statistica italiana”), Boucherat, la cui ugola modulava le nasali francesi come e meglio di un violinista, e forse anche altri. Taluni, ancorché simpatici e pieni di idee, non erano però all’altezza dell’insegnamento. Per esempio Barbiellini Amidei, che di geografia (politica) ne sapeva tanta per interesse, contatti e visite personali, ma senza raggiungere una visione unitaria e organica. Altri erano brillanti, come Lesiona, che faceva politica coloniale, ma che in pratica difendeva il suo operato di quando era stato al potere. Altri ancora erano squallide figure ai margini del partito, i cui testi risentivano dello sforzo di scrivere qualcosa che stesse in piedi, puntellandola con un mare di note, riferimenti, citazioni, rinvii, ecc. Lo scritto vero e proprio rimaneva quasi inesistente e comunque incomprensibile.Il primo anno diedi in giugno i due esami più grossi ed in autunno gli altri; alla fine del secondo quasi tutti quelli del programma e, nel corso della licenza prima del servizio di prima nomina, completai la serie.

Furono due anni piacevoli quelli di Roma: frequentavo le lezioni, studiavo moderatamente, mangiavo alla mensa della casa dello studente (rigatoni e milano e patate) e, quando avevo voglia di qualcosa di meglio, mi facevo invitare da qualcheduno dei superstiti amici romani di mamma e papà, soprattutto dal Delcroix o dai Liberati. Abbastanza spesso capitava a Roma papà ed allora celebravo con una bistecca alla Bismarck alla taverna antoniana. Poi andavamo a teatro (prosa), dove mi recavo spesso anche in via autonoma. Andavo molto spesso, battendo sistematicamente Roma e dintorni, di solito con la Franca. Nella primavera Barbiellini organizzò un gita nelle isole toscane, da Piombino all’Elba e poi Pianosa fino a Livorno. A bordo, la sera, ci portarono aragoste, che io non mangiai perché non riuscii a romperne la corazza. Il resto del vitto e del viaggio fu molto gradevole. Tornai a Roma per il secondo anno, sicuro di me e pieno di buone intenzioni. Ripresi la vita di prima, mi azzardai a compilare le dispense di etnografia coloniale per Neri, che si rivelò più tardi essere un bastardo come pochi altri (chiese l’onore di leggere in facoltà la notizia della fucilazione di Mussolini e dello scempio di piazzale Loreto) e che rividi una volta, senza farmi riconoscere, negli anni sessanta a St. Johann nel Toggerburg in un albergo di sciatori, in compagnia di una figlia sposata ad un inglese, ambedue alquanto cialtroni. Comunque, compilavo le dispense, noiosissime, sugli usi e costumi di tribù africane, che lui a sua volta aveva scopiazzato da qualche libro. Andavo alle altre lezioni, nessuna particolarmente interessante, mi intrattenevo con Hans Schroedter, tedesco di Germania, anzi di Zerbst, che aveva dato le dimissioni dalla cittadinanza tedesca perché volevano riconoscergli la sua vera paternità, che, se non vado errato, era il generale, poi maresciallo, von Witzleben, impiccato nel 1944 in seguito all’attentato a Hitler. Hans divenne ufficiale del Savoia Cavalleria e, per sua fortuna, morì a Bardia nel 1941 o ’42. Alla fine del secondo anno, Barbiellini organizzò una gita a Rodi, che rimase memorabile nello spirito di, credo, tutti i partecipanti. Era maggio, una stagione di sogno nell’Egeo. La motonave era vuota (eravamo a un mese dalla guerra), le ragazze simpatiche ed una particolarmente attraente, il cibo ottimo ed i vini di Rodi eccellenti. I giardini sotto il castello odoravano di rose, illuminati a giorno dalla luna piena. I capelli della Nina erano biondi, lucenti sotto la luna. Il quadrunviro De Vecchi, governatore, ci disse le solite coglionerie e comprammo una bottiglia di “mastica” (liquore greco simile all’anicione) da portare in omaggio a quelli di mistica fascista.Ad Atene, di ritorno, per poco non affrettai di alcuni mesi il conflitto italo-greco, perché, attirato dagli elmi dioscurici dei poliziotti, volli provarne la risonanza battendone uno con le nocche e causando così la reazione delle forze dell’ordine. Tornammo a Roma col morale alto.

Dimenticavo di dire, invertendo un po’ i tempi che, dopo gli esami del primo anno, fu la volta del campo con la milizia universitaria. Partimmo per Formia in treno, nella marcia di un tre chilometri dalla stazione d’arrivo all’uliveto, dove eran già state erette le tende, i reparti si dissolsero: alcuni allievi ufficiali si erano arrampicati su carretti di contadini, altri vagavano con gli stivaloni in mano, altri ancora giacevano seminati lungo i bordi della strada in attesa di una qualche salvezza celeste. La mia tenda era occupata da giuliani: due triestini e due fiumani. La mattina marciavamo per un paio di chilometri fino al luogo dell’esercitazione, che consisteva regolarmente ed unicamente in un attacco a sbalzi, seguito dall’assalto alla baionetta, lavoro nel complesso faticoso e poco remunerativo. Passammo quindi tutti e quattro nei mitraglieri (le mitragliatrici pesanti stavan ferme a far fuoco di accompagnamento e fermi e stravaccati tutta la mattina stavan anche i mitraglieri). Il peso dell’arma non ci impediva però durante la marcia di avvicinamento e di rientro al campo, di far corse nei frutteti a prender cedri e altra frutta. I contadini non ne eran deliziati. La sera tutti gli allievi affollavano, in divisa di panno e stivaloni di cuoio, mezzi vari di trasporto per recarsi a Formia a mangiare (il rancio al campo era abbondante ed ottimo, oltreché gratis). Noi invece filavamo in mutande verso il mare e, sotto la luna, facevamo nuotate memorabili. Finiti gli attacchi ed i bagni rientrammo a Roma, completando così la preparazione universitaria al sevizio militare.

Dopo il campo di Formia andai in Germania, in calzoni corti, col sacco in spalla. Il primo giorno viaggiai da Trieste Campomarzio a Gorizia Montesdanto, Piedicolle, Bohinjska Districa, Villaco, fino a Salisburgo. Poi me ne andai a piedi a Berchtesgaden e di là a Monaco. Alloggiavo negli Jugendherbergen e mi ci trovavo bene. Unico problema: rifare il letto. Per regolamento, la mattina poteva uscire solo chi aveva piegato come si deve coperte e sacco lenzuolo. Io provavo e riprovavo ma di solito mi lasciavano uscire per pietà o per senso di cameratismo per un camerata dell’Asse, perché il mio letto era sempre molto lontano dalla perfezione germanica. Da Monaco andai a Norimberga, allora assai attraente città (tutte le città tedesche dopo la guerra non son più riconoscibili, han perso l’anima, l’umore, l’odore dei luoghi abitati da centinaia d’anni). Norimberga era in preda ai preparativi per il congresso, o come si chiamava, del partito e gli stadi, i piazzali, le tribune erano impressionanti. Lo JH era sistemato nel castello. Ora di ritirata le nove di sera, ma c’erano quelli sventi che si arrampicavano su per le mura anche nel cuor della notte. Fu a N. che dovetti rifare la branda almeno una dozzina di volte e il sergente di turno mi lasciò andare solo perché, presumo, aveva cose più importanti da fare. Da lì marcia su Rothemburg ob der Tauber, che raggiunsi sul seggiolino d’una moto compiacente. Trovai alloggio in un ospizio evangelico, dove raccontai storie edificanti, ma non del tutto vere, perché di mia creazione, sulle comunità evangeliche italiane. Poi Würzburg, dove gironzolai un pomeriggio con un danese che portava il berretto degli studenti scandinavi, Aschaffenbug e Francoforte. Ebbi il musorotto d’andare a sentire un’opera di Shakespeare al Römerberg, senza capirci una parola. Consumavo infiniti bicchieroni di birra e fumavo sigarette dal gusto balcanico. Poi Magonza ad in marcia verso Bingen, lungo il Reno. Finalmente Bonn e Colonia. A Colonia mi prese un terribile mai di denti. Il dentista ebbe pietà di me, mi fece una riparazione provvisoria e me la fece pagare solo cinque marchi. Io con cinque marchi ci mangiavo un giorno ma mi sentivo rinato. Intanto la situazione internazionale precipitava: non continuai verso al Ruhr ma ripresi i miei passi verso sud, viaggiando sontuosamente su un battello fluviale per turisti. I passeggeri si contavan sulle dita di una mano. La notte il battello si fermava e si dormiva a terra.A Bacharach lo JH era occupato dai militari. Arrivato finalmente a Magonza, passai il pomeriggio arrampicato sulla spalletta del ponte a vedere passare i militari. Sfilavano per ore intere, reparto su reparto, disciplinati ed in silenzio. Nulla che ricordasse la mobilitazione del 1914, che papà aveva visto in Germiania, tornando da Amburgo, tra canti, bandiere,entusiasmi. Nulla neanche che si richiamasse ai film americani sulla guerra, dove i tedeschi traboccano di auto, autocarri, moto, sidecars, carri armati, blindo, ecc. Sfilava fanteria e fanteria, tutta a piedi, artiglieria ippotrainata, automezzi requisiti, biciclette. La sera a Heidleberg, quando si seppe dell’inizio della guerra, assistetti allo spettacolo più toccante: la requisizione dei cavalli. Possenti cavalloni venivan consegnati dai proprietari ai militari, I proprietari erano commossi, presumo anche i cavalli. E’ un fatto che in guerra sono morti quasi più cavalli che soldati tedeschi. C’era qualche ragazza che piangeva abbracciando un soldato, più d’uno abbracciava un cavallo. Regnava un senso di fatalità, ma anche di decisione. Interruppi il viaggio (era diventato impossibile viaggiare con l’autostop, tutti gli JH erano requisiti, venivano introdotte le tessere alimentari), rinunciai alla Alpenstraase e filai su Monaco e su Salsburgo. Traversammo il confine a Coccau, con la polizia che sbirciava sonnecchiando i passaporti e guardava trasognata la gente che chiedeva eccitata notizie della guerra. Arrivai a Udine ed a Trieste, dove la guerra c’era al massimo sulle pagine dei giornali e tornai a Roma, dove, al solito, si discettava come nel 2001 su un possibile intervento, con distinguo, però tuttavia, in realtà, nello spirito del ecc. ecc.

L’anno fu piacevole e senza eventi. Ho accennato al viaggio a Rodi. Verso la fine dell’anno uscivo qualche volta con Marlene, una ragazza di Breslavia (chissà cosa ne sarà successo?) e studiavo (che studi! diceva il Carletto) un po’ con la Nina, sotto le arche dei caduti, nella città universitaria. Qualche mese più tardi mi scrisse che stava cucendosi il corredo, non ricordo per chi. Mi dissero anni dopo che era finita sposata in Svezia, dopo alcuni trascorsi con le forze armate del Reich. Il giugno scoppiò la guerra. Confesso che ero anch’io in piazza Venezia, mobilitato dal GUF. Malgrado le urla, atmosfera fredda. Dopo il discorso mi ritrovai con gli altri del gruppo, per intendersi, di Rodi, in casa della Baby. Io aspettavo notizie su Malta. Le aspetto ancora.